イベントレポート

2日目(8月18日)

国立国会図書館国際子ども図書館を訪問

上野にある国立国会図書館国際子ども図書館を訪問しました。2000年に開館した日本で初めての国立児童書専門図書館です。1906(明治39)年に帝国図書館として建てられたルネサンス様式のレンガ棟と、2015年に完成した現代的なアーチ棟の2棟がある図書館には、約160カ国・地域の約40万冊の絵本や児童書などが収蔵されています。

上保佳穂館長が「本を読むということは世界への扉を開けるのに似ていると思います」と話し、「日中韓子ども童話交流2024」の主催者を構成する「子どもの未来を考える議員連盟」の国会議員4人も見学に訪れ、議員連盟の中曽根弘文会長が「議員連盟は、子どもたちが明るく元気に成長して、応援したいという目的でできました。活動の一環として、法律をつくりこの図書館を設置しましたので、この見学を楽しんでください。」とあいさつしました。

子どもたちは約1時間、明治時代以降の子どもの本を集めた児童書ギャラリーや世界各国の本のコーナーを見て回りました。「本のミュージアム」では「絵本で世界を知ろうプログラム」により集められ、世界42の国と地域の図書館員によって選定された、各国の代表的な絵本360冊が展示された「絵本で知る世界の国々-IFLA からのおくりもの」が開かれていました。中国の李語橋(リー・ユーチャオ)さん(4年)は「私が知らなかった中国語の絵本を見つけて感動しました。内容は友情に関する物語でしたが、その本が日本の図書館に収蔵されていることにびっくりしました」と感想を述べていました。また、交流事業の参加者は元々本が好きな児童が多く、「小さいときに読んだ絵本や有名な絵本が、知らない国の言葉で翻訳されていたので、思わずうれしくなって手に取りました。」という感想も聞かれました。

上保佳穂館長が「本を読むということは世界への扉を開けるのに似ていると思います」と話し、「日中韓子ども童話交流2024」の主催者を構成する「子どもの未来を考える議員連盟」の国会議員4人も見学に訪れ、議員連盟の中曽根弘文会長が「議員連盟は、子どもたちが明るく元気に成長して、応援したいという目的でできました。活動の一環として、法律をつくりこの図書館を設置しましたので、この見学を楽しんでください。」とあいさつしました。

子どもたちは約1時間、明治時代以降の子どもの本を集めた児童書ギャラリーや世界各国の本のコーナーを見て回りました。「本のミュージアム」では「絵本で世界を知ろうプログラム」により集められ、世界42の国と地域の図書館員によって選定された、各国の代表的な絵本360冊が展示された「絵本で知る世界の国々-IFLA からのおくりもの」が開かれていました。中国の李語橋(リー・ユーチャオ)さん(4年)は「私が知らなかった中国語の絵本を見つけて感動しました。内容は友情に関する物語でしたが、その本が日本の図書館に収蔵されていることにびっくりしました」と感想を述べていました。また、交流事業の参加者は元々本が好きな児童が多く、「小さいときに読んだ絵本や有名な絵本が、知らない国の言葉で翻訳されていたので、思わずうれしくなって手に取りました。」という感想も聞かれました。

「日本・中国・韓国の昔話集」読み聞かせ

オリンピックセンターに戻って、3か国の昔話集の読み聞かせ会が開かれました。どの話も羽衣伝説がベースで似ているところも多くありますが、違うところも多くあり、昔話の読み比べを通して3か国の文化の特色を学びました。

最初に、日本随行団の岡本恵先生が「天人女房」、中国の王羽嬌(ワン・ユージャオ)先生が「牽牛星と織姫星」、韓国の玄愛順(ヒョン・エスン)先生が「仙女と木こり」をそれぞれ朗読しました。韓国の先生が感情を込めて読み聞かせすると、子どもたちは物語の世界へ引き込まれていました。

その後、子どもたちはグループごとに集まってリーダーや通訳の人たちも交え、三つの昔話の共通する点や相違する点などを話し合いました。天女が男に羽衣を奪われて天に帰れなくなり、男と結婚して子どもをもうけることや、最後は天に帰っていく点は同じですが、登場人物や物語の展開と結末はそれぞれ違います。

「童話先生」の土居安子さんは「3か国の物語には、羽衣を使って天に昇りたいという願いや、夫婦の愛・親子の愛・動物への愛などの思いが込められています。皆さんが絵本を作るときにも願いや思いを込めてください。」と伝えました。

最初に、日本随行団の岡本恵先生が「天人女房」、中国の王羽嬌(ワン・ユージャオ)先生が「牽牛星と織姫星」、韓国の玄愛順(ヒョン・エスン)先生が「仙女と木こり」をそれぞれ朗読しました。韓国の先生が感情を込めて読み聞かせすると、子どもたちは物語の世界へ引き込まれていました。

その後、子どもたちはグループごとに集まってリーダーや通訳の人たちも交え、三つの昔話の共通する点や相違する点などを話し合いました。天女が男に羽衣を奪われて天に帰れなくなり、男と結婚して子どもをもうけることや、最後は天に帰っていく点は同じですが、登場人物や物語の展開と結末はそれぞれ違います。

「童話先生」の土居安子さんは「3か国の物語には、羽衣を使って天に昇りたいという願いや、夫婦の愛・親子の愛・動物への愛などの思いが込められています。皆さんが絵本を作るときにも願いや思いを込めてください。」と伝えました。

開会式

オリンピックセンター国際会議室で開会式が開かれました。日本の参加者は青色、中国は緑色、韓国は桃色のTシャツを着ました。

事業実行委員会委員長の河村建夫元衆議院議員が主催者を代表して「日中韓の子どもたちがせっかくの縁で集まったので、楽しい一週間を過ごし、これからも民族的に近い関係の日本、中国、韓国がもっと仲良くなってほしい。」とあいさつしました。

続いて共催の中国関心下一代工作委員会を代表して李春(リー・チュン)首都師範大学実験小学校副校長が、大韓民国教育部を代表して張永嬉(ジャン・ヨンヒ)国際教育政策部次長が、参加経験者交流会を担当する日中韓三国(さんこく)協力事務局を代表して図師執二(ずし・しゅうじ)事務次長があいさつしました。

来賓の朴喆熙(パク・チョルヒ)・駐日本国大韓民国特命全権大使は「世界のすべての水はぶつかりながら さまざまな試練や経験をしますが 結局は平和の海で一つになります。」と挨拶され、杜柯偉(ト・カイ)・中華人民共和国駐日本国大使館教育部公使参事官は「すべての子どもたちが 楽しく 友情・成長を得て交流し、中日韓の友好の使者となることを心から願っています。」とエールを送りました。本田顕子・文部科学省大臣政務官は「様々な考え方に触れながら異なる文化への理解を深め、皆さん自身の視野を広げていく機会となることを期待しています。」と祝辞を述べました。

子どもや参加経験者の代表が抱負を発表

子どもたちの代表は抱負を発表しました。安達和奏さん(福岡県、6年)は「大切な資源である「水」について、未来を担う私たちが国境を越えて一緒に学び、友情を深める。そのような意義深い1週間にしたいと思います。」と力強く述べました。中国の呂礼寒(リュ・リーハン)さん(5年)は「手と手をつなぎ心と心をつないで、一緒に素晴らしい思い出を作りたいと思います。」、韓国の李誌率(イ・ジユル)さん(4年)は「一緒に活動して互いに混ざり合い、一緒に童話を作っていく調和の時間を持てたらうれしいです。」と話しました。

そのあと、3か国の昔話集が「子どもの未来を考える議員連盟」の岡本あき子衆議院議員、青島健太参議院議員、堂込麻紀子参議院議員から子どもたちに手渡されました。

参加経験者代表として日本の梶山彩生さん(2013年参加)は「この交流会に参加できることに感謝し、頂いた機会を無駄にしないよう、精いっぱい活動に励みます。」と決意を語り、中国の範宇澄(ファン・ユーチェン)さん(2009年参加)は「私は十数年前、3か国の仲間とともに忘れがたい1週間を過ごすことができました。相手国の文化を知るとともに、忘れがたい友情を育みました。」と振り返り、韓国の呉衍錫(オ・ヨンソク)さん(2011年参加)は「私はこの童話交流で、自分がだれかの友だちになれることや時間が記憶に刻まれることを経験しました。皆さんにとってもそんな1週間になることを願っています。」と子どもたちにメッセージを送りました。

事業実行委員会委員長の河村建夫元衆議院議員が主催者を代表して「日中韓の子どもたちがせっかくの縁で集まったので、楽しい一週間を過ごし、これからも民族的に近い関係の日本、中国、韓国がもっと仲良くなってほしい。」とあいさつしました。

続いて共催の中国関心下一代工作委員会を代表して李春(リー・チュン)首都師範大学実験小学校副校長が、大韓民国教育部を代表して張永嬉(ジャン・ヨンヒ)国際教育政策部次長が、参加経験者交流会を担当する日中韓三国(さんこく)協力事務局を代表して図師執二(ずし・しゅうじ)事務次長があいさつしました。

来賓の朴喆熙(パク・チョルヒ)・駐日本国大韓民国特命全権大使は「世界のすべての水はぶつかりながら さまざまな試練や経験をしますが 結局は平和の海で一つになります。」と挨拶され、杜柯偉(ト・カイ)・中華人民共和国駐日本国大使館教育部公使参事官は「すべての子どもたちが 楽しく 友情・成長を得て交流し、中日韓の友好の使者となることを心から願っています。」とエールを送りました。本田顕子・文部科学省大臣政務官は「様々な考え方に触れながら異なる文化への理解を深め、皆さん自身の視野を広げていく機会となることを期待しています。」と祝辞を述べました。

子どもや参加経験者の代表が抱負を発表

子どもたちの代表は抱負を発表しました。安達和奏さん(福岡県、6年)は「大切な資源である「水」について、未来を担う私たちが国境を越えて一緒に学び、友情を深める。そのような意義深い1週間にしたいと思います。」と力強く述べました。中国の呂礼寒(リュ・リーハン)さん(5年)は「手と手をつなぎ心と心をつないで、一緒に素晴らしい思い出を作りたいと思います。」、韓国の李誌率(イ・ジユル)さん(4年)は「一緒に活動して互いに混ざり合い、一緒に童話を作っていく調和の時間を持てたらうれしいです。」と話しました。

そのあと、3か国の昔話集が「子どもの未来を考える議員連盟」の岡本あき子衆議院議員、青島健太参議院議員、堂込麻紀子参議院議員から子どもたちに手渡されました。

参加経験者代表として日本の梶山彩生さん(2013年参加)は「この交流会に参加できることに感謝し、頂いた機会を無駄にしないよう、精いっぱい活動に励みます。」と決意を語り、中国の範宇澄(ファン・ユーチェン)さん(2009年参加)は「私は十数年前、3か国の仲間とともに忘れがたい1週間を過ごすことができました。相手国の文化を知るとともに、忘れがたい友情を育みました。」と振り返り、韓国の呉衍錫(オ・ヨンソク)さん(2011年参加)は「私はこの童話交流で、自分がだれかの友だちになれることや時間が記憶に刻まれることを経験しました。皆さんにとってもそんな1週間になることを願っています。」と子どもたちにメッセージを送りました。

歓迎夕食会 小錦八十吉さんのコンサートなどを観賞、四股踏みやぶつかり稽古を体験

レセプションホールに会場を移して歓迎夕食会が始まりました。みんなでビュッフェ形式の食事を楽しんだあと、ハワイ出身で大相撲の元大関だった小錦八十吉さんが力士2人を連れて登場し、相撲の「四股」や「また割り」を紹介し、希望した子どもたちは「ぶつかり稽古」も体験しました。その後、小錦さんはウクレレを弾きながら今回のテーマソング「OVER THE RAINBOW」やハワイアンソングなどを熱唱し、「南の島のハメハメハ大王」を歌ったときは、子どもたちも立ち上がって歌ったり踊ったりして大いに盛り上がりました。

力士と一緒に四股をふんだ韓国の呉勝完(オ・スンワン)さん(5年)は「相撲のことは幼稚園で教わって知っていました。本物の力士を見られてうれしかったです。また、中国や日本の子どもたちが(ぶつかり稽古で)力士に一生懸命に体をぶつける姿を見るのも楽しかったです。」と大喜びでした。

力士と一緒に四股をふんだ韓国の呉勝完(オ・スンワン)さん(5年)は「相撲のことは幼稚園で教わって知っていました。本物の力士を見られてうれしかったです。また、中国や日本の子どもたちが(ぶつかり稽古で)力士に一生懸命に体をぶつける姿を見るのも楽しかったです。」と大喜びでした。

参加経験者交流会 アートに関する講義と創作活動、キャリアトーク

参加経験者交流会 アートに関する講義と創作活動

参加経験者たちは午前中、芸術の専門家を講師に招いて、日中韓3か国の最新のアートや建築に関する講演を聴きました。

多摩美術大学客員教授でキュレーターの沓名美和(くつな・みわ)さんは、中国の事例として、「山水都市」をコンセプトに活動する建築家が山と谷と水辺を表現して建築した体育館や、細長い人口湖に浮いている全長1kmの「水の美術館」(山東省)を紹介しました。

日本の建築としては、世界的なクリエーターたちが手がけたアートや客室を楽しめる群馬県前橋市の白井屋ホテルなどを取り上げました。

沓名さんは「アートを通して国籍などに関係なくみんなと話ができます。」と、アートや文化を勉強することの意義を強調しました。

東京藝術大学の絵画科油画専攻准教授として教べんをとりながらアーティストとしても活躍している高畠依子(たかばたけ・よりこ)さんは、キャンバスの素材の亜麻を育てて手織りでキャンバス地を作ることから始める取り組みなどについて語りました。

7年前に中国から日本に来た黄志逍(コウ・シショウ)さんは、簡易宿泊所密集地域がある東京・山谷(さんや)で、自身が手がける「再来さんや-小さい芸術祭」といった地域芸術祭を開いたことを紹介しました。

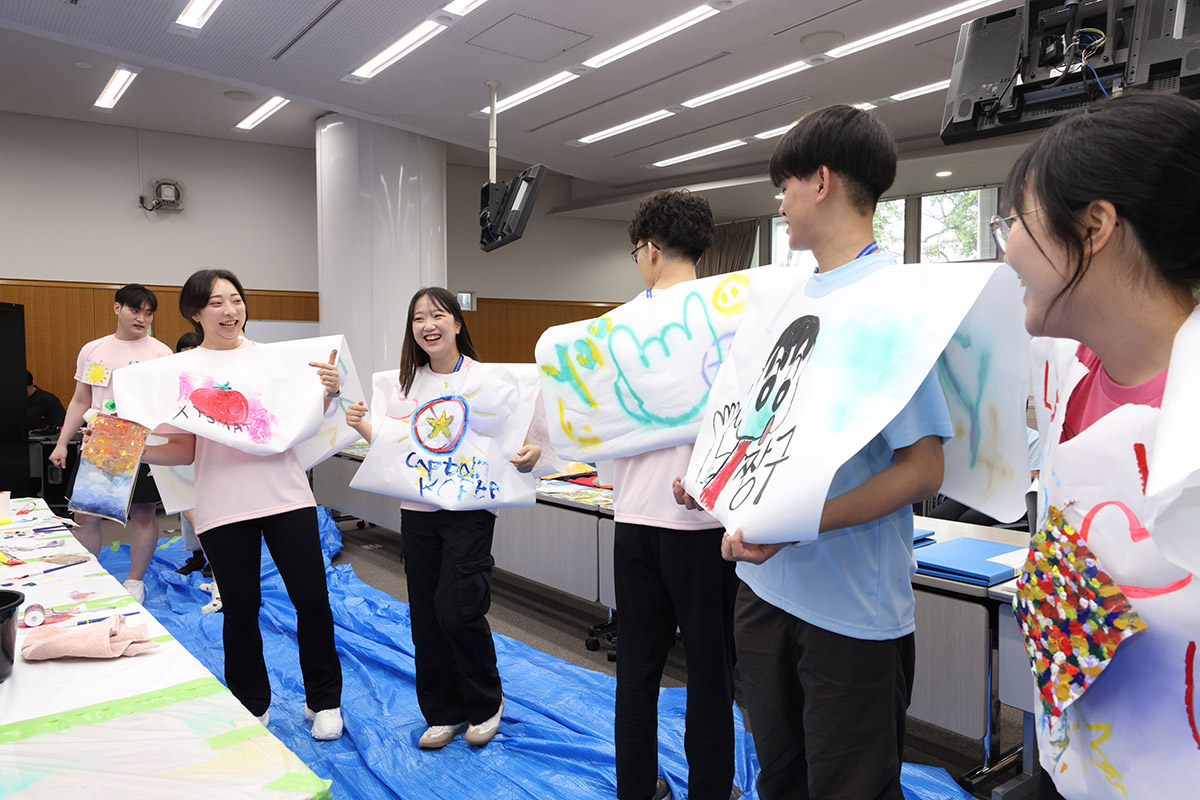

講演を聞いた後、参加経験者たちはワークショップで、画用紙などにメッセージや絵を描いて、首が通る穴を開けて自分でかぶり、お互いのメッセージや絵を見せ合いながら、作品に込めた思いや感情について話しました。

参加経験者交流会 キャリアトーク

午後は、キャリアトーク「日中韓で働くこと」と題して、母国以外で留学・就職経験のある2名の講師の講演を聴きました。TCSで6年半にわたり多国籍のスタッフと一緒に仕事をした酒井麻里奈さんは、国ごとのワーキングスタイルの違いについて話しました。「相手と考え方が全く違っても、相手をどのくらい理解できるか、また自分が相手にどれくらい理解してもらえるかを考えながら、同じゴールを目指して最善のやり方で仕事をすることが大切」と話しました。

中国への留学経験も持ち、日本で大学を卒業後、東京で働いている韓国人の李羲源(イ・ヒウォン)さんは「日中韓3か国は歴史問題なども抱えているが、さまざまな交流事業も増えていて、3か国の交流・友好はますます盛んになってきている。」と指摘。若い世代がこれから社会に出て、その友好をさらに促進してくれることに期待を寄せました。

参加経験者たちは午前中、芸術の専門家を講師に招いて、日中韓3か国の最新のアートや建築に関する講演を聴きました。

多摩美術大学客員教授でキュレーターの沓名美和(くつな・みわ)さんは、中国の事例として、「山水都市」をコンセプトに活動する建築家が山と谷と水辺を表現して建築した体育館や、細長い人口湖に浮いている全長1kmの「水の美術館」(山東省)を紹介しました。

日本の建築としては、世界的なクリエーターたちが手がけたアートや客室を楽しめる群馬県前橋市の白井屋ホテルなどを取り上げました。

沓名さんは「アートを通して国籍などに関係なくみんなと話ができます。」と、アートや文化を勉強することの意義を強調しました。

東京藝術大学の絵画科油画専攻准教授として教べんをとりながらアーティストとしても活躍している高畠依子(たかばたけ・よりこ)さんは、キャンバスの素材の亜麻を育てて手織りでキャンバス地を作ることから始める取り組みなどについて語りました。

7年前に中国から日本に来た黄志逍(コウ・シショウ)さんは、簡易宿泊所密集地域がある東京・山谷(さんや)で、自身が手がける「再来さんや-小さい芸術祭」といった地域芸術祭を開いたことを紹介しました。

講演を聞いた後、参加経験者たちはワークショップで、画用紙などにメッセージや絵を描いて、首が通る穴を開けて自分でかぶり、お互いのメッセージや絵を見せ合いながら、作品に込めた思いや感情について話しました。

参加経験者交流会 キャリアトーク

午後は、キャリアトーク「日中韓で働くこと」と題して、母国以外で留学・就職経験のある2名の講師の講演を聴きました。TCSで6年半にわたり多国籍のスタッフと一緒に仕事をした酒井麻里奈さんは、国ごとのワーキングスタイルの違いについて話しました。「相手と考え方が全く違っても、相手をどのくらい理解できるか、また自分が相手にどれくらい理解してもらえるかを考えながら、同じゴールを目指して最善のやり方で仕事をすることが大切」と話しました。

中国への留学経験も持ち、日本で大学を卒業後、東京で働いている韓国人の李羲源(イ・ヒウォン)さんは「日中韓3か国は歴史問題なども抱えているが、さまざまな交流事業も増えていて、3か国の交流・友好はますます盛んになってきている。」と指摘。若い世代がこれから社会に出て、その友好をさらに促進してくれることに期待を寄せました。